عندما يتحول السرد إلى سينما: فريدريك فورسيث وفن كتابة الأفلام المقروءة.

بقلم إدينسون مارتينيز

HoyLunes – إن الملاحظات التي اجتاحت هذه الصفحات أخيرًا هي ثمرة محاولات متكررة لتركيز الأفكار على المحتوى، والتي تقطعها باستمرار دهشة المصادفات.

بعد أن انتهيت للتو من قراءة رواية “الأفغاني”، وعلى عكس عادتي، التقطتُ صورةً والكتاب بين يدي لنشرها فورًا على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي. بالمناسبة، فكرتُ في إرسال الصورة نفسها إلى بعض الأصدقاء، مع التوصية أسفلها بقراءة الرواية. في الواقع، أثناء قراءتها، شعرتُ في لحظاتٍ ما وكأنني أشاهد فيلمًا. لذلك، عندما راسلتُ أصدقائي عنها، أرسلتُ لهم الصورة ببساطة مع تعليق: “يبدو وكأنه فيلم. أنصح به”. أثناء قراءتي، تساءلتُ أحيانًا عما إذا كانت الأحداث الموصوفة في العمل قد وقعت بالفعل. وفي الوقت نفسه، تساءلتُ إن كانت الرواية قد حُوّلت إلى فيلم، إذ لن يكون ذلك مُستغربًا، بالنظر إلى القلم الذي وقّع الكتاب.

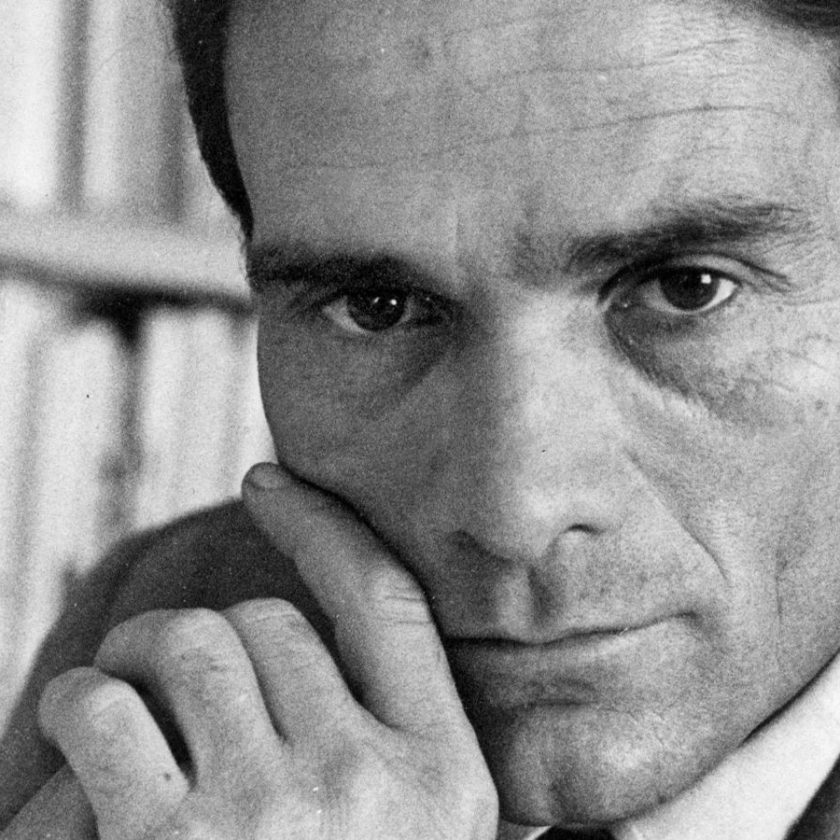

صدرت رواية “الأفغاني” في المملكة المتحدة عن دار نشر فريدريك فورسيث عام ٢٠٠٦، تحت اسم دار نشر راندوم هاوس موندادوري، وهي نفس دار النشر التي أصدرتها باللغة الإسبانية في بداية شتاء العام نفسه.

حُوِّلت العديد من روايات الكاتب البريطاني الشهير إلى أفلام سينمائية – “يوم ابن آوى” (١٩٧١)، و”كلاب الحرب” (١٩٧٤)، و”ملف أوديسا” (١٩٧٢). يُذهل أسلوبه بنسجه الرائع لسردٍ كسردٍ روائي، وفي الوقت نفسه، يُفصّل القصة بدقةٍ صحفيٍّ مُدقّق. في النهاية، يُمكن للقارئ أن يستنتج تمامًا أن ما قرأه – أو شاهده على الشاشة – قصةٌ حقيقية وليست خيالًا.

في كتبه، لا مجال للنثر الشعري الذي نراه لدى روائيين آخرين من نفس النوع الأدبي، أو لدى أولئك الذين ينتمون إلى نوع السرد الذي يطغى فيه التشويق والقلق والمكائد والغموض وعدم اليقين على الحبكة. يتميز فريدريك فورسيث بعمله الذي يمزج الواقع بالخيال، مستكشفًا الحياة الواقعية والأحداث التاريخية، ثم يطورها ببراعة إلى خيال يبدو وكأنه يحل محل الواقع. لا مجال للذاتية السردية في أعماله؛ هذا ما ألمسه عند قراءتها، ولهذا أعتقد أنها سمته المميزة في مقاربته للإبداع. ولعل هذا – كما أعتقد دون تحليل كبير – هو ما يمهد الطريق للسيناريوهات المقتبسة من نصوصه لتحقيق النجاح الذي حققته بمجرد عرضها في دور السينما. أستطيع القول إن هذه هي كيمياءه الفريدة: قد تُعجب أو لا، بل قد تُزعج حتى أولئك الذين يبحثون في نص الكاتب عن رحلة حميمة معينة، نوع من المتعة الساحرة بكلمات تُعيد إنتاج الواقع. بين عامي ١٩٧٦ و١٩٧٧، أتيحت لي فرصة مشاهدة فيلم “يوم ابن آوى”. كنت صغيرًا جدًا آنذاك، واكتفيت بمشاهدته كفيلم جيد. عُرض هذا الفيلم خارج فنزويلا عام ١٩٧٣، ولكن في التاريخ الذي ذكرته سابقًا تقريبًا، وصل إلى دور السينما في مدينتي؛ عرضٌ غير مألوف في دار عرض معتادة على الأفلام التجارية ذات الاستهلاك الجماهيري الواسع – مثل “روكي” و”الفأل”، واللذين يُصادف أنهما من نفس الفترة.

سيناريو فيلم “يوم ابن آوى” من تأليف كينيث روس، مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه لفريدريك فورسيث، نُشرت عام ١٩٧١. وما إن وصل الكتاب إلى أيدي القراء، حتى أصبح من أكثر الكتب مبيعًا بعد فترة وجيزة، حيث قدرت بعض المصادر مبيعاته بحوالي ٧٥ مليون نسخة حتى اليوم. وعلى الشاشة الكبيرة، حقق الفيلم نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر لعدة سنوات. مع ذلك، لم يخطر ببالي آنذاك التدقيق في الحقائق المعروضة في الفيلم. لم أقرأه إلا بعد ذلك بكثير، عندما قرأت رواية “القادة” (١٩٦٠) لجان لارتيغي، الكاتب والصحفي الفرنسي الذي، في رأيي، يُشبه أسلوب فريدريك فورسيث إلى حد كبير. عندما قررتُ البحث في جوهر القضية في “يوم ابن آوى”، دفعني الفضول آنذاك للبحث عن الرواية وقراءتها، ثمّ البحث أكثر، فاكتشفتُ أن للأحداث المروية في الواقع أساسًا تاريخيًا ألهم العمل بوضوح. كما هو الحال مع “القرون”.

وهكذا، فإن محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي شارل ديغول – جوهر حبكة الفيلم، والمستمدة من كتاب فريدريك فورسيث – قد وقعت بالفعل في 22 أغسطس/آب 1962. وبالطبع، لم تتكشف الأحداث تمامًا كما وردت في القصة، لأنه في هذه الحالة، لن تكون روايةً أو عملاً روائيًا كما هي في الواقع، بل ستصبح سجلًا أو وثيقةً صحفيةً. لكن من المؤكد أن الهجوم وقع بالفعل، بل كان عملية شارك فيها قناصة سعوا بدقة متناهية لضمان عدم نجاة رئيس الدولة، كما يُصوّر الفيلم بوضوح. وفي الرواية، تُروى عملية التخطيط للهجوم وتنفيذه برمتها من خلال استخدام الخيال التاريخي.

وبالمناسبة، وبالحديث عن ابن آوى، لا يسعني إلا أن أشير إلى ما رُوي عن الإرهابي الفنزويلي كارلوس إليتش راميريز، الذي اكتسب شهرة عالمية بين سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي باعتباره المطلوب الأول لهجماته وعمليات الخطف التي ارتكبها باسم القضية الفلسطينية. تحديدًا في وقت عرض الفيلم المذكور.

والحقيقة هي أنه أثناء مطاردته في عدة دول، وحيث لم تُحدد هويته بعد، نُفذت مداهمة في لندن على منزل يُفترض أنه كان موجودًا فيه. عندما وصلت السلطات، لم تجده، بل عثرت بين الأدلة التي جُمعت على نسخة من كتاب فريدريك فورسيث “يوم ابن آوى”. ومنذ تلك اللحظة، أصبح الرجل الذي عُرف لاحقًا يُعرف في الصحافة العالمية وأجهزة الأمن الأوروبية باسم “ابن آوى”، وهو لقب لا يزال يُشار إليه به.

حسنًا، بالعودة إلى قضية “الأفغاني”، لا بد لي من الإشارة إلى أنني، وقد انبهرت بوفرة التفاصيل في قراءته، وطريقة بناء العمل، وتنوع التناقضات والسياقات الجغرافية فيه، شعرت في بعض اللحظات وكأنني جالس في دار سينما أشاهد عرضه، وفي الوقت نفسه أتساءل عما إذا كانت هذه الرواية قد حُوِّلت إلى فيلم. كما لفت انتباهي فكرة الأساس الحقيقي للقصة المكتوبة، وهو أمر مشابه لقضية “يوم ابن آوى”. في الحقيقة، لا أستطيع تأكيد إنتاج فيلم مقتبس من الكتاب؛ من المرجح جدًا، وبمجرد أن أتأكد من وجوده، سأشاهده، وسأفعل ذلك بتوقع طبيعي لتقدير إخلاصه لنص فورسيث المكتوب.

في “الأفغاني”، تكاد تكون التسلسل السردي، والتعامل مع الزمن، وصوت المؤلف، والحوارات، والسياق الذي تتطور فيه الحبكة، فيلمًا سينمائيًا. وهذه ميزة لا يمكن إنكارها للكاتب البريطاني في كتابة رواياته، تمامًا كما يمكن قول الشيء نفسه عن روايات موريس ويست، الكاتب الأسترالي الذي حُوِّلت أعماله إلى أفلام سينمائية.

تدور أحداث العمل الذي نناقشه في هذه السطور حول الهجوم الإرهابي الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول 2001؛ فلولا هذا الحدث التاريخي، لما وُجدت رواية “الأفغاني”. إلا أن حبكة الرواية تدور حول مكافحة التهديد العالمي للإرهاب الإسلامي في الفترة التي أعقبت الهجمات. لذا، فهي رواية تتناول موضوعًا بالغ الأهمية بطريقة استثنائية. تبدأ الرواية بما يمكن تسميته حادثة بسيطة تكشف عن عملية إرهابية واسعة النطاق على وشك التنفيذ. وهكذا، تتكشف أحداثها في أجواء من التشويق والإثارة. لا يسعى المؤلف فيها إلى تقديم نموذج أولي للبطل على غرار أعمال إيان فليمنج، ولا إلى المعضلات الأخلاقية للشخصيات المتورطة في المؤامرات كما في روايات موريس ويست، أحد رواد هذا النوع الأدبي من التشويق والإثارة. ولا رواية تُضاهي رواية جون كاتزنباخ، التي لا ترقى نصوصها، المليئة بالتشويق، إلى مستوى التوثيق والدعم، بل وحتى المنظور السياسي، الذي نجده في الإبداع الأدبي لفورسيث وجان لارتيغي، اللذين – لو أُجبرتُ على مقارنتهما – لخلصتُ إلى أن أعمالهما تدمج ببراعة، كما ذكرتُ سابقًا، بين الخيال والمنهج الصحفي الذي يتميز بدقة استقصائية في بناء مصداقية الحبكة بمنطق متماسك. كلاهما مستوحى من التاريخ، ومن صراعات حقيقية، وخاصة تلك التي تُصدم مجتمعات العالم نظرًا لضخامتها. إنه الشغف الصحفي، بهذا المعنى، العصب الحيوي الذي يحركهم، وهم يفعلون ذلك دون تنازل قيد أنملة لصالح أي شكل من أشكال النثر الشعري أو الحميمي أو الهوية السردية التي تتسم بالتأمل الشخصي، على عكس مايكل أونداتجي، على سبيل المثال، الذي يستكشف أيضًا أحداثًا تاريخية من نفس النوع، ولكنه في هذه الحالة، وعلى النقيض مما سبق ذكره، يُدمج صوته التأملي والعاطفي، الممزوج ذاتيًا بالموضوعية التي يرصدها.

في رواية “الأفغاني”، من بين جوانب أخرى، لفت انتباهي بشكل خاص الإشارة، في جزء من العمل، إلى مقتل بحّارين فنزويليين في ميناء إسبانيا، ترينيداد، وهما من أفراد طاقم سفينة تُدعى *دونيا ماريا* بقيادة قبطان، فنزويلي أيضًا، يُدعى بابلو مونتالبان. يُدرج هذا الحدث في سياق الخطة الإرهابية التي يُدبّرها متطرفون من الجانب الآخر من العالم. عندما يقرأ المرء الرواية ويتعمق في تفاصيلها، لا يبقى أمامه خيار سوى اعتبار الكاتب شخصًا موهوبًا بعقلٍ عبقري، بل شديد الدقة، لدرجة أنه لم يترك أي خيوطٍ غير واضحة في تفاصيل القصة.

في حانةٍ قذرةٍ بجوار رصيف ميناء إسبانيا، ترينيداد، اعتدى بحاران تجاريان وقتلهما على يد عصابةٍ محلية. كانت الجروح الطُعنية قد أحدثتها أيادٍ خبيرة.

عندما وصلت الشرطة، أصيب الشهود فجأةً بفقدان الذاكرة، ولم يتذكروا سوى أن خمسة مهاجمين هم من أثاروا الشجار وأنهم من سكان الجزيرة. […]

[…] لم يحاولوا سرقة محافظ القتيلين، لذا تمكنت شرطة ميناء إسبانيا من التعرف عليهما فورًا: كانا مواطنين فنزويليين وأفرادًا من طاقم سفينة من نفس البلد، لا تزال راسية في الميناء.

أُسندت تفاصيل إعادة الجثث إلى كاراكاس إلى السفارة والقنصلية الفنزويلية، بينما اتصل الكابتن مونتالبان بوكيله المحلي لاستبدال البحارة. استفسر الرجل، وكان محظوظًا. وجد شابين هنديين متعلمين من ولاية كيرالا راغبين في الانضمام، وكانا يدفعان تكاليف رحلة حول العالم من خلال عملهما، ورغم افتقارهما إلى أوراق الجنسية، إلا أنهما يحملان سجلات بحارة سارية المفعول.

انضما إلى البحارة الأربعة الآخرين الذين كانوا يشكلون الطاقم، وأبحرت “دونا ماريا” متأخرة عن موعدها بيوم واحد فقط.

كان الكابتن مونتالبان يدرك إدراكًا سطحيًا أن غالبية سكان الهند هندوس، لكنه لم يخطر بباله أن هناك أيضًا مائة وخمسين مليون مسلم.

الأفغاني (2006). فريدريك فورسيث

توفي فريدريك فورسيث عن عمر يناهز 86 عامًا في 9 يونيو/حزيران، على الأرجح في اللحظة التي كنتُ أنهي فيها قراءة “الأفغاني”، وكنتُ، كما لو كنتُ في تناغم دقيق وغامض من الألوان الكمية، ألتقط الصورة لأرسلها إلى معارفي لأوصيهم بالكتاب. وهكذا، أكرر الآن ما قلته آنذاك: اقرأوا الرواية. إنها تبدو كفيلم سينمائي.

,hoylunes, #edinson_martínez#