من الخوف إلى الأمل: الإرث الإنساني لأميرة تحدت التحيز والحدود.

خلف القصور، كتبت ديانا، بلمسات بسيطة، قصة عطف وكرامة.

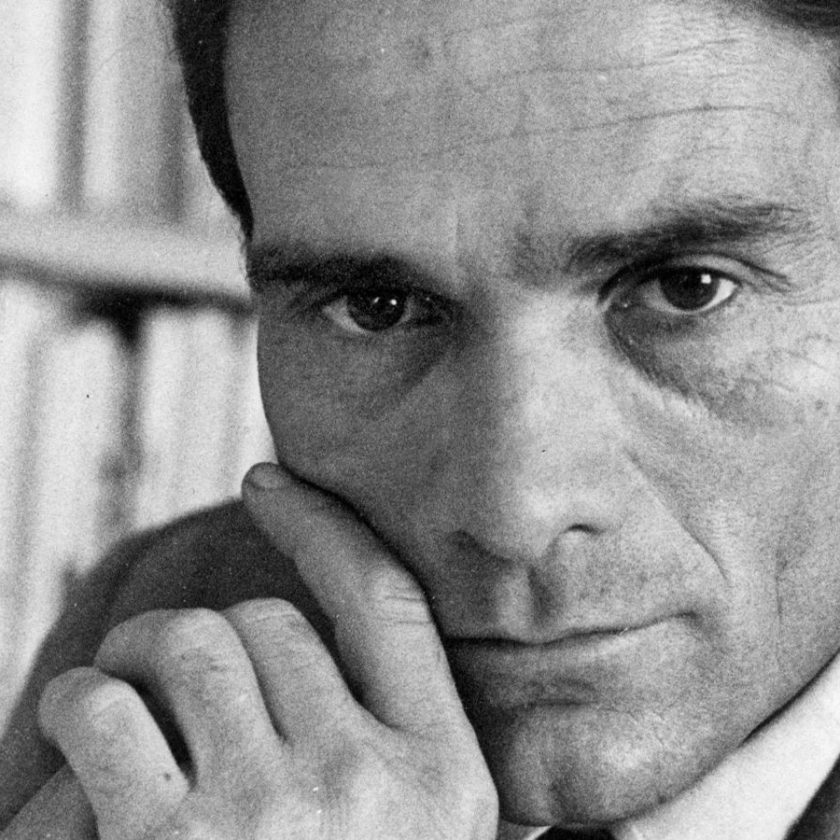

بقلم خورخي ألونسو كورييل

HoyLunes – في يوم وفاة الليدي ديانا، أميرة الشعب، في ذلك الحادي والثلاثين من أغسطس/آب ١٩٩٧، عانيتُ من ثلاث صدمات كبيرة. الأولى هي أن جدتي أيقظتني من نومي وهي في غاية الضيق لأنها كانت تعاني من ألم في المعدة، وسافرنا بالسيارة صباح ذلك الأحد الممطر – لأنه كان يوم أحد – من قريتها – حيث كنت أقضي بضعة أيام معها – إلى قسم الطوارئ في مستشفى كلينيكو في بلد الوليد. الصدمة الثانية كانت أنه بعد دقائق من وضع بعض الممرضات لها على كرسي متحرك واصطحابها عبر أبواب دوارة تؤدي إلى غرف الاستشارة المختلفة حيث كان الأطباء يعالجون المرضى، خرجت الممرضات الثلاث الشابات من هناك بعد لحظات، خائفات، يتحدثن مع بعضهن البعض بأعين مفتوحة على مصراعيها وأفواههن مغطاة بأيديهن، مما تجمد دمي وتسارع نبضات قلبي، إذ ظننت أن خوفهن ناجم عن حالة جدتي، تلك المريضة التي دخلت للتو. لحسن الحظ، مرّوا بي وتمكنت من سماع ما يقولونه، وكانوا يقولون إنهم لا يصدقون أن الليدي دي قد توفيت في حادث سيارة الليلة الماضية، وأن مثل هذه المأساة لا يمكن أن تحدث: إنه أمر مستحيل. هدأت حينها، مدركًا أن الأمر لا يتعلق بجدتي، وأن ما سبب لهن كل هذا الخوف أمر آخر؛ خرجت جدتي بعد ثلاثة أرباع ساعة، مبتسمة بالفعل، ودون آلام المعدة تلك.

لكن ما إن هدأتُ، وهدأت دقات قلبي المتسارعة، حتى بدأتُ أُدرك ما حدث، أن هذه المرأة الجميلة الرقيقة، التي أساءت الحياة معاملتها وأثقلت كاهلها، ذلك الجمال البارد الذي يخفي قلبًا كبيرًا، بعيدًا لا يُمسّ كتمثال يوناني، قد ماتت، مع أنني لم أكن أعرف بعد كيف وقع ذلك الحادث.

في تلك السنوات، لم يكن هناك إنترنت ولا هواتف محمولة، وكان المرء يتعرف على الأخبار بوتيرة مختلفة وبطريقة مختلفة. ولحسن الحظ، بدأ زوجان في منتصف العمر يجلسان خلفي، وكانا ينتظران في غرفة الانتظار تلك أخبارًا عن صحة أحد أقاربهما، بالحديث عن حادث الأميرة المميت في باريس: اصطدمت سيارتها بعمود في نفق، ومات رفيقها وخطيبها معها في المقاعد الخلفية لتلك السيارة الفاخرة، التي يقودها سائق محترف كان يسير بسرعة كبيرة، محاولًا الهرب من المصورين الذين كانوا يطاردونهما. كانت تلك الصدمة الثالثة في ذلك الصباح الممطر والبارد نوعًا ما من أغسطس، ولم أصدقها أنا أيضًا، فقد صُدمت. بعد كل ما عانت منه تلك المرأة، وبعد طيبة قلبها – أو بدت كذلك – وبعد أهميتها في العالم، تنشر السلام والوئام أينما حلت بأفعالها كرسول سلام، كما حدث عندما صافحت مريضًا بالإيدز بدون قفازات، صورة جابت العالم وساهمت في تطبيع هذا المرض؛ أو تلك الصور في أنغولا، حيث شوهدت وهي ترتدي سترة عسكرية، تمشي عبر حقل ألغام، مما زاد من وعينا بتلك الوحشية…

الليدي ديانا، ديانا ويلز، لديها العديد من أوجه التشابه مع مارلين مونرو. مفعمة بالجاذبية، والسحر، والحنان، واللطف الخالص، والكآبة، والجاذبية – لكلٍّ منهما جاذبية مختلفة، لكنها جذابة رغم ذلك – باهتمامات فنية وروحية، مُساءَت معاملتها من قِبل محيطها وشياطينها الشخصية، تعيسة الحظ في الحب، وكلاهما هشّتان للغاية، شديدتا الحساسية، وممتلئتان بالهشاشة. ومن الغريب أنهما توفيتا في السادسة والثلاثين من عمرهما، في ريعان شبابهما، والعالم بين أيديهما، بوفيات مأساوية لم تُوضّح تمامًا – أو يُفترض أنها لم تُوضّح بعد – كأمثلة واضحة على حالتنا الفانية العابرة. بدا أن لكلٍّ منهما نهايتها المأساوية، ومصيرها المحتوم، مكتوبًا في نظرهما، وأن لا شيء ولا أحد يستطيع منعه. مسكينتان.

والحقيقة أن في هذا العالم أناسًا يحملون مأساةً محفورةً في ذاكرتهم، في سجلّ مصيرهم، وربما يعلمون هم أيضًا أن نهايتهم ستكون هكذا، لكنهم يعجزون عن تغييرها مهما حاولوا. إنهم كائناتٌ تبدو وكأنها تصل إلى هذا الواقع دون دروعٍ تحميها، ولا تعرف كيف تصنعها. أرواحٌ نقية، تساعد الآخرين بإيثار، مليئةٌ بالحساسية، تسمح لنفسها بأن تُستغل وتُخدع، بل وتُساء معاملتها، وتحمل في داخلها حزنًا يبدو أنه نابعٌ من حيواتٍ سابقة، حزنًا بدائيًا، يمنعها من التعايش بشكل طبيعي في هذا الواقع، ويُجبرها على الشعور بأنها غرباء، كأنها أجنبية.

في قرية جدتي، كانت هناك فتاةٌ مثلها. اسمها سونيا، وكانت تكبرني بأربع سنوات. قصيرة، بملامح رقيقة وجميلة تشعّ بعطف وحنان خاصين، وفي نظرتها أيضًا عاشت ذلك الحزن اللعين، حزنًا لا يُطاق. كانت أطيب من أن تُعاش في هذه الحياة. أحبت الحيوانات؛ ففي منزلها، كانت ترعى ستة كلاب وثلاث قطط، بل كانت تُربي في سبعة أقفاص طيور من أنواع مختلفة، رغم غضب والدتها من العيش في سفينة نوح. أمٌّ قاسية، آمل أن يكون الجحيم قد حكم عليها بما تستحق، والتي طردتها ذات يوم، في منتصف الثمانينيات، ودون أي تفسير، من المنزل في سن السابعة عشرة لتعتمد على نفسها.

وصلت سونيا إلى بلد الوليد فاقدةً للمال، وعاشت لفترة في شوارعها الباردة حتى التقت برجلٍ أخذها إلى منزله، ووقعت في حبه بجنون. رجلٌ لم يكن صالحًا لها – ولا يصلح لأي امرأة – فعرّفها على عالم المخدرات. لاحقًا، هجرها ذلك الرجل، فعادت للعيش في الشارع، إلى أن آواها أحدهم في كوخ بمنطقة سكنية معروفة في المدينة آنذاك. بعد أشهر، وفي أرض قاحلة قريبة، عُثر عليها ميتة في صباح يناير بارد، بشرتها بيضاء كأطهر زهرة، ومحقنة تتدلى من ذراعيها. مسكينة!

ماذا كان ليحل بهؤلاء النساء لو تحررن من كل شياطينهن، من كل سوء حظهن؟ ما الأشياء الجميلة التي كن سيواصلن الاستمتاع بها؟

يبدو أنه لا مكان في هذا العالم لمثل هذه الكائنات الرقيقة والمختلفة. “يجب أن تكوني قوية، قوية، لا تدعي مشاعرك تنجرف إذا كنتِ تريدين أن تسير الأمور على ما يرام”، قيل لنا آلاف المرات. العالم مجاري مزخرفة، ويبدو أن أحدًا لم يُعلّم هؤلاء النساء هذا. سمعتُ في أماكن كثيرة: “أن تكون طيبًا خطأ”. “أن تكون طيبًا يُسبب الكآبة”. “الرقة والفهم لا يُؤكلان”، هذا ما قاله لي أحدهم ذات مرة، شخصٌ أُفضّل ألا أتذكره. ما هو واضحٌ لي هو أن الأميرات اللواتي يبدون وكأنهن قادماتٌ مباشرةً من قصةٍ خيالية ينتمين إلى عالمٍ أكثر إثارةً وأقل ظلمًا من هذا العالم، وأنّ الحساسية واللطف يبدوان وكأنهما يتحدثان لغةً أجنبيةً لا تصلنا منها إلا همساتٌ قليلة في تلك الليلة القاسية.

لن أنسى أبدًا صباح ذلك الأحد، صباح الصدمات والمطر والبرد المفاجئ، قبل 28 عامًا. ذلك الصباح الذي بدأت فيه الحياة، بالنسبة لشابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، تكشف عن الظلم والحزن اللذين تحملهما في طياتها.

,hoylunes, #jorge_alonso_curiel, #lady_di#