في هذا الجزء السادس من “وعاء الحساء”، تغوص القصة في ظلال صخرة جبل طارق. تُنتزع لوسيا من منزلها وتُحاصر بين هدير البحر وجدران منزل غريب رطبة. من هناك، بين التهديد والإيمان، يحاول صوت ابنة الوصول إلى والدتها. ما بدا يومًا قصة عائلية يتحول إلى رحلة عبر الشعور بالذنب والذاكرة وقوة الرابطة الخفية التي لا تزال تجمعهم.

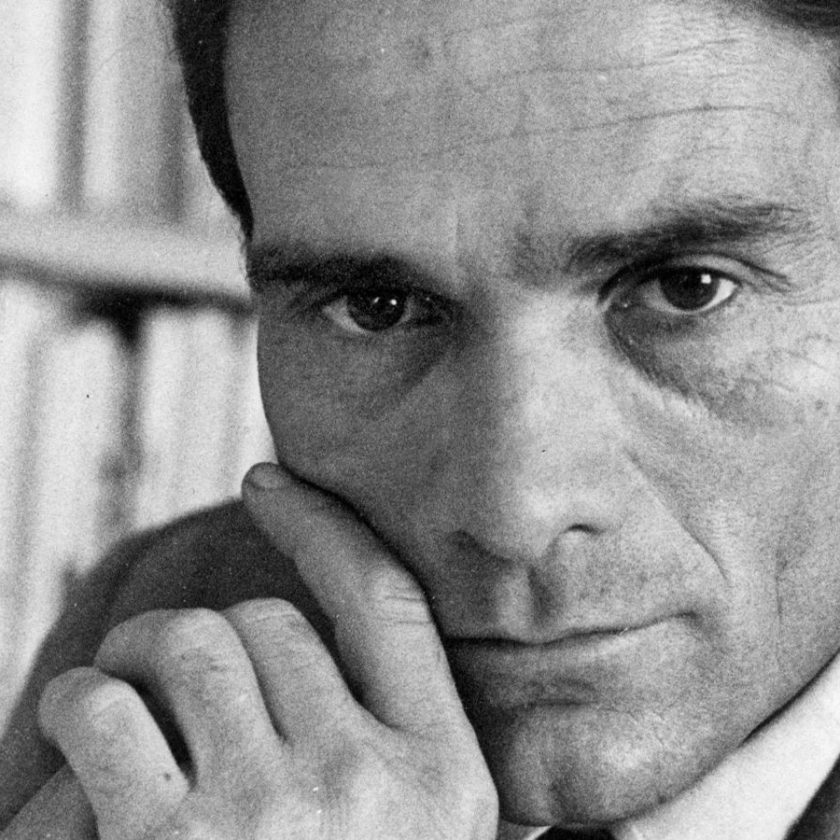

بقلم نوريا رويز فديز

HoyLunes – ملخص – وعاء الحساء (من الجزء الأول إلى الخامس)

تعتني مارغريتا لافوينتي بوعاء حساء عائلي ورثته، والذي يحمل في طياته ذكريات عائلتها: حفلات الزفاف، والوجبات، والوداع. دمر حريق منزلها في ليون؛ لم تستطع سوى إنقاذ وعاء الحساء، وانتقلت العائلة جنوبًا. في غوادارانكي، مرض زوجها وتوفي؛ توترت علاقتها بابنتها لوسيا حتى انقطعت: خلافات، بُعد، رغبة لوسيا في الهرب حتى اختفت ذات ليلة. عثرت مارغريتا على رسالة – “سأبحث عن مستقبلي. لا تتبعوني. دعوني وشأني.” – ظنت أنها من ابنتها، فبدأت البحث عنها.

شيئًا فشيئًا، ظهرت الدلائل: وشاح أحمر على الشاطئ، شعور بأن الرسالة غير مناسبة (لم يكن خط يدها)، ووجود شاب، يوسف، صديق لوسيا، الذي ادعى أن لوسيا لم تغادر باختيارها: كان بحوزته دفتر ملاحظاتها وعاداتها التي تتناقض مع ذلك. عرضت الشرطة على مارغريتا صورة: لوسيا تعبر الحدود إلى جبل طارق مع رجل كشف وجهه عن وشم على كتفه. عرض يوسف على مارغريتا جهة اتصال في جبل طارق. في منزل العائلة، المختبئ في باب سري في القبو، كانت هناك طرود مخدرات؛ لم تكن العائلة التي غادرت المنزل (ابن عم الزوج) على علم بذلك لأنه مهجور منذ زمن طويل. في الفصل الخامس، تنكشف قصة الاختطاف: يُنتزع ظلّان لوسيا من فراشها في الليل، ويترك الخاطفون الرسالة على الطاولة بجانب وعاء الحساء، ويرمونها في الماء في قارب متجه إلى الصخرة.

وعاء الحساء السادس. بيت الصخرة

انشقّ الماء إلى لسانين أسودين أمام القارب؛ شقّ هيكله المد والجزر كالسيف. خلفه، رقدت غوادارانكي: أضواء متناثرة، صدى كلب، والساحل نائم كجسد منهك. ارتطمت الريح بوجهها بطعم معدنيّ مالح، ينتمي إلى الخلجان العريقة؛ تقيأ المحرك رائحةً استقرّت في معدتها. من البحر، لم يكن خلف جبل طارق سوى ظلّ مهيب، صخرة قديمة، لا تنام، حراسة واقفة.

عندما اتجه القارب نحو الشاطئ، سمح البحر لنفسه بالترويض.

استيقظت والملح عالق في حلقها وشعاع شمس خافت على حافة جفنيها. لم تتعرف على تلك الرائحة الجديدة: مزيج من أعشاب بحرية، بنزين فاسد، وشيء رطب. كان القارب – نفس القارب الذي أحضرها – نائمًا على الرمال، مائلًا كوحش مهزوم. رسوا على شاطئ لا أتونارا: انفتح الأفق تحت سماء بنفسجية، وبدا صف المنازل المنخفضة، التي غمرها البحر، وكأنه يصد الريح. كانت مساكن متواضعة، بيضاء، بأبواب وبلاطات مطلية بألوان زاهية؛ حي تلتهمه أزقة ضيقة، يواجه البحر كمن يحدق في مستقبل غامض، وسكانه يراقبون من خلف النوافذ كمن ينتظر حبًا لا يأتي أبدًا.

لم تشعر بوجوده حتى رأته: أحد الرجال – بشرة بيضاء، شعره أبيض تقريبًا، حليق من الجانبين – يقف على الرمال، يميل فوقها ليتأكد من استيقاظها. من خلال عينيها نصف المفتوحتين، لمحت وشمًا على كتفه العاري. أرقام وحروف: ١٣-KT-٠٤، كما لو أن أحدهم وضع علامة عليه كصندوق، لا كشخص. لم يكن يرتدي قناعًا. لم يكن قلقًا من رؤيتها؛ فقد كانت في لفتته ثقة مزعجة ومتهورة.

أمسكها من ذراعيها، وكعاشقين متحدين عند الخصر، قادها إلى سيارة دفع رباعي، دفعها داخلها، وانطلق. ساروا في شارع بدت فيه المنازل متجمدة في الزمن، زمن ربما كان أفضل للبعض: مبانٍ منخفضة، وطلاء متقشر على الجدران، وشرفات بشباك لتجفيف السمك. المنزل الذي استقبلها ينتمي إلى الحي: صغير، من طابق واحد، بباب حديدي أخضر مغلق من الخارج. كانت الغرفة التي حبسوها فيها رطبة وصغيرة، بسرير وطاولة ومبصقة ونافذة مسدودة. كانت رائحة الرواق تفوح برائحة الحساء. لم يدخل أحد ليتحدث معها، لقد تركوها كجروٍ صغير في مكانٍ ناءٍ. أحيانًا كانت أصواتٌ تتردد في الخارج، كلماتٌ تُشبه العمل، أطفالٌ يصرخون في الشارع، ذهابٌ وإيابٌ لعائلةٍ عادية؛ أما في الداخل، فكان سكونُ الأسرِ يسودُه التوتر.

في الليل، فتح الرجلُ الموشومُ البابَ، وتكوّرت لوسيا على السرير.

“هنا. شاورما. كُل.” ألقى كيسًا على الأرض.

“أخبريني، لماذا أنا هنا؟” نهضت جالسةً. “لا بدّ أنكِ أخطأتِ، من فضلكِ”.

“دعني أذهب”، توسلت إليه وهي تقترب منه.

“لا تقترب.” أوقفها بيده الكبيرة أمام وجهها. “كُلي. ستعرفين قريبًا.” وأغلق الباب خلفه بثلاث دورات.

انهمرت دموعها؛ انزلقت إحداها بين شفتيها، بطعم البحر، فذكّرتها معدتها بأنها جائعة. التهمت الشاورما كما لو كانت آخر وجبة، وفمها لا يزال ممتلئًا بصلصة الزبادي، حاولت فتح النافذة، التي قاومت، وهي مشدودة بإحكام بلوحة معدنية، حتى انهارت منهكة.

في اليوم التالي، أخرج الرجل ذو الوشم، في إحدى المرات القليلة التي تحدث فيها، هاتفًا.

كانت المحادثة قصيرة؛ بدا الصوت على الطرف الآخر حادًا ودقيقًا. وصلت الهمهمة إلى لوسيا كموجة كهربائية صغيرة.

“بالتأكيد، لا ليفو، لا مشكلة، في هذا الصباح.” تسلل ذلك الكلام نصف الإسباني ونصف الإنجليزي من الباب.

دخل الرجل ذو الوشم ونظر إليها بمزيج من الحساب والازدراء:

“أنا فقط، معك. عيون أقل، أسئلة أقل”، قال. “حركة خاطئة واحدة و… أمك…”

هددها بإشارة أصابعه على رقبته وأمسك بذراعها.

“إلى أين تأخذني؟” حاولت التحرر، وتركل ركبتيه. “لن أذهب معك إلى أي مكان!!!” صفعها الرجل ذو الوشم بشدة حتى سقطت على الأرض. وصل خيط من الدم إلى أذنها؛ واحترق خدها كالجمر المشتعل.

“انهضي واصمتي!”

كانت السيارة الرياضية نفسها تنتظر عند الباب؛ دفعها إلى الداخل. شلّ الخوف لوسيا؛ سالت قطرة بول على ساقيها. لم تستطع التفكير أو الدفاع عن نفسها.

في غضون دقائق، رأت الصخرة المهيبة تقترب. توقفت السيارة الرياضية أمامها. ترجّلوا. نظرت حولها – لم يُعرها أحد اهتمامًا. أرادت الصراخ لكنها لم تجرؤ. “لا يمكنني أن أدع شيئًا يحدث لأمي؛ سأضطر إلى الطاعة حتى أجد لحظة أفضل للهرب – الآن ليس الوقت المناسب.” عبروا الحدود سيرًا على الأقدام. أمسكها الرجل الموشوم من خصرها، وضغط شيء حاد على ضلوعها.

تقدموا عبر معبر المشاة بسلوك طبيعي مدروس لمن لا يريدون لفت الانتباه: وجوه جادة، أكياس بلاستيكية، سياح مشتتون. عبروا الحدود.

“بطاقة الهوية من فضلك”، سأل أحد الحراس. أخرج الرجل الموشوم، الذي لا يزال ممسكًا بها من خصرها، بطاقتي الهوية من جيبه بيده الحرة. نظرت لوسيا إلى الضابط بعينين واسعتين، لكنه لم يرفع رأسه حتى، كما لو كان يعرفهما – أو على الأقل، هكذا بدا لها. “لا بد أنه متورط في الأمر؛ لا يمكن أنه لم يرفع رأسه حتى ليتحقق من وثائقنا. إلى أي مدى يصل هذا؟”

ركبا سيارة أودي، بنوافذ مظللة هي الأخرى. غطّى عينيها مجددًا. كانت الرحلة صعودًا عبارة عن سلسلة من المنحنيات والمنحدرات حتى تلاشى صوت المدينة وصوت البحر: منازل على الطراز الإنجليزي، واجهات مطلة على المغرب، وحدائق تحاول ترويض النسيم.

عند أحد تلك المنازل، توقفت السيارة. غادر السائق دون أن ينبس ببنت شفة. دخل الرجل الموشوم ولوسيا، مدفوعين ومعصوبي العينين، إلى الداخل. في غرفة المعيشة، أزال العصابة عن عينيها. لم تكن لوسيا تعرف أين هي وحاولت استيعاب كل دليل: أثاث مستورد بلمسة عربية، ورائحة خشب، ونافذة كبيرة تطل على المغرب. دفعها إلى غرفة بسرير مظلل ونوافذ مغلقة، رغم أن الضوء كان يتسلل عبر الألواح الخشبية.

تغير الحبس شكلًا، لكن ليس في الغرض.

فقدت لوسيا عدّ الأيام. في منزل الصخرة، لم يكن الوقت يمر؛ بل كان يتسرب.

في الخارج، اصطدم البحر بالصخور بعنف سجن. رتابة. دخل الضوء بشكل غير مباشر من النوافذ. نامت في غرفة في الطابق العلوي، بستائر من الدانتيل المصفرة ومرآة بيضاوية تعكس وجهًا شاحبًا، وجهًا يزداد غرابة بالنسبة لها. في الليل، سمعت أصواتًا في الردهة – رجال يتجادلون بالإنجليزية والعربية، وتلك اللهجة البينية لضفتين بالكاد تفهمها.

كان الرجل ذو الوشم – الملقب برافا الأشقر – هو من أحضر لها الطعام. خبزًا وجبنًا، وأحيانًا شايًا. لم يتحدث أكثر من اللازم.

قال لها ذات يوم دون أن ينظر إليها: “عندما ينتهي كل شيء، ستُطلقين سراحك”.

سألت: “عندما ينتهي ماذا؟”.

لكنه كان قد رحل بالفعل.

بدأت لوسيا تشك في أن دافع الاختطاف لم يكن المال، بل شيء أكثر تعقيدًا.

في ظهيرة أحد الأيام، سمعت محادثة على الدرج:

قال شخص بلكنة أندلسية ثقيلة: “كان الصيد مُعلّمًا. كانت البضائع والأشياء الأخرى في أمان هناك”. لم يكن من المفترض أن يدخل أحد. ثم ظهرت الفتاة وأمها.

أجاب آخر بلهجة يانيتو: “لم تكن ابنة العم تعرف شيئًا. كان ذلك المنزل مهجورًا منذ سنوات.”

أجاب الأندلسي: “بوو، يا، لا. لدينا مشكلة.”

فهمت لوسيا حينها: لم يختاروها – لقد صادفتهم بالصدفة. كشف وجودها عن مخبأهم.

بعد أربع ليالٍ، جاء الرجل ذو لكنة يانيتو لرؤيتها. كان أنيقًا، يرتدي سترة كتان خفيفة، وحذاءً جلديًا، و ساعة ذهبية تلمع تحت المصباح. كانت حركاته تحمل هدوء من يأمر دون أن يفرض رأيه.

“هل أنتِ هادئة؟ أتمنى ذلك،” قال.

لم تُجب لوسيا.

“كان من الممكن أن يكون هذا سهلاً،” تابع، “لكن والدتكِ كانت تتحرك كثيرًا. ذهبت إلى الشرطة. تحدثت مع أشخاص لا ينبغي لها التحدث معهم. لذا، الآن، ستساعدينا في حل المشكلة. حسنًا؟”

أخرج هاتفًا محمولًا من جيبه الداخلي وناوله لها.

“اتصلي بوالدتكِ. قولي لها إنها يجب أن تغادر المنزل اليوم، وإلا، سيأخذ البحر شخصًا آخر”.

واجهت صعوبة في فهمه؛ كان يتحدث بسرعة، ومزيج اللغات أربكها. نظرت إليه لوسيا بمزيج من الخوف والغضب.

“لماذا لا تخبرانها بأنفسكما؟”

“لأنها لن تصدق إلا أنتِ،” قال بابتسامة بيضاء وشفتيه رقيقتين حادتين كالمشرط.

” أمسكت لوسيا بالهاتف لكنها لم تتصل بعد.

“وإن لم أفعل؟”

انحنى الرجل نحوها. كانت عيناه رماديتين، شبه شفافتين.

“إذن، عندما يجدونكِ، حتى هي لن تتعرف عليكِ”.

قالها بإسبانية فصيحة، كما لو كانت جملةً تدرب عليها.

مارغريتا، في تلك الأيام، لم تكن تنام. ذهبت إلى مركز الشرطة في لا لينيا، وأُريت صورة لابنتها مع الرجل الأشقر ذي الوشم، وسمعت ما قاله الصديق – لكن شيئًا ما أخبرها أنه يعرف أكثر. لم تفهم ما كان يحدث أو سبب وجود ابنتها مع ذلك الرجل، لكنها كانت متأكدة من أنها لم تذهب طواعيةً. تبعها يوسف في كل مكان في صمتٍ مترقب.

عندما رنّ الهاتف عصر ذلك اليوم، بدأت وعاء الحساء على الطاولة يهتزّ بهدوء، كما لو كان يشعر بما سيحدث.

رقم مجهول. أجابت مارغريتا دون تفكير.

“لوسيا؟”

وجاء صوت ابنتها من مكان بعيد – مكسور ولكنه حيّ.

“ماما… اسمعيني…” كان صوت لوسيا منخفضًا، مُلحًّا، يرتجف بين الخوف والتسرع. “عليكِ مغادرة المنزل…” – في تلك اللحظة، بدأ رجل يانيتو بإشعال سيجار ظلّ ينطفئ – “ماما… اسمعي جيدًا…” همست، وكلماتها مُغطّاة بضوء الولاعة.

حبست مارغريتا أنفاسها.

“لوسيا؟ هل أنتِ بخير؟” سألت وهي تكتم دموعها.

“نعم… أنا…” ترددت الفتاة. “أنا قوية كالصخر، أنتِ منارتي، والمدّ مرتفع.” تلعثم صوت لوسيا؛ نظرت جانبًا إلى اليانيتو الذي لا يزال يُكافح مع زيبو. “إذن… تذكر ما قلته لك،” همست، “واخرج من ذلك المنزل، الآن!” رفعت صوتها.

عبست مارغريتا، مرتبكة، بينما بدا وعاء الحساء يرتجف على الطاولة، مُشاركًا إياه التوتر.

انقطعت المكالمة.

“بماذا همستِ؟!” انتزع الهاتف من يدها دون انتظار رد، وأمسكها من رقبتها. “إذا قلتِ شيئًا لا يجب عليكِ قوله، فلن ترينها مرة أخرى.” شدّت أصابعه حتى كاد أن يتنفس. “فهمتِ؟ آمل أن تُطيع والدتك وأن يكون المنزل فارغًا بحلول الغد.” عاد إلى الإسبانية السليمة.

حدّقت مارغريتا في وعاء الحساء، مُتأملة.

عبارة تافهة، لكنها كافية لتُدرك أنها يجب أن تُحللها بعناية. ضمت وعاء الحساء إلى صدرها، كما لو أنها تستطيع احتواء قوة الوحي: كانت تعلم أن لوسيا أعطتها للتو مفتاح العثور عليها – ولكن أي مفتاح؟ ثقل الخزف البارد منحها القوة.

“لا تقلقي يا ابنتي…” همست مارغريتا، وكأنها تتحدث إلى نفسها. “سأجدكِ”.

,hoylunes, #nuria_ruiz_fdez#