En un mundo que oscila entre el ruido del presente y las sombras del pasado, conmemorar se convierte en un acto de resistencia ética: un recordatorio vivo de que la paz no se hereda, se construye, y que cada gesto —una flor, un nombre, un silencio— sostiene la frágil promesa de un futuro más humano.

Por Claudia Benítez

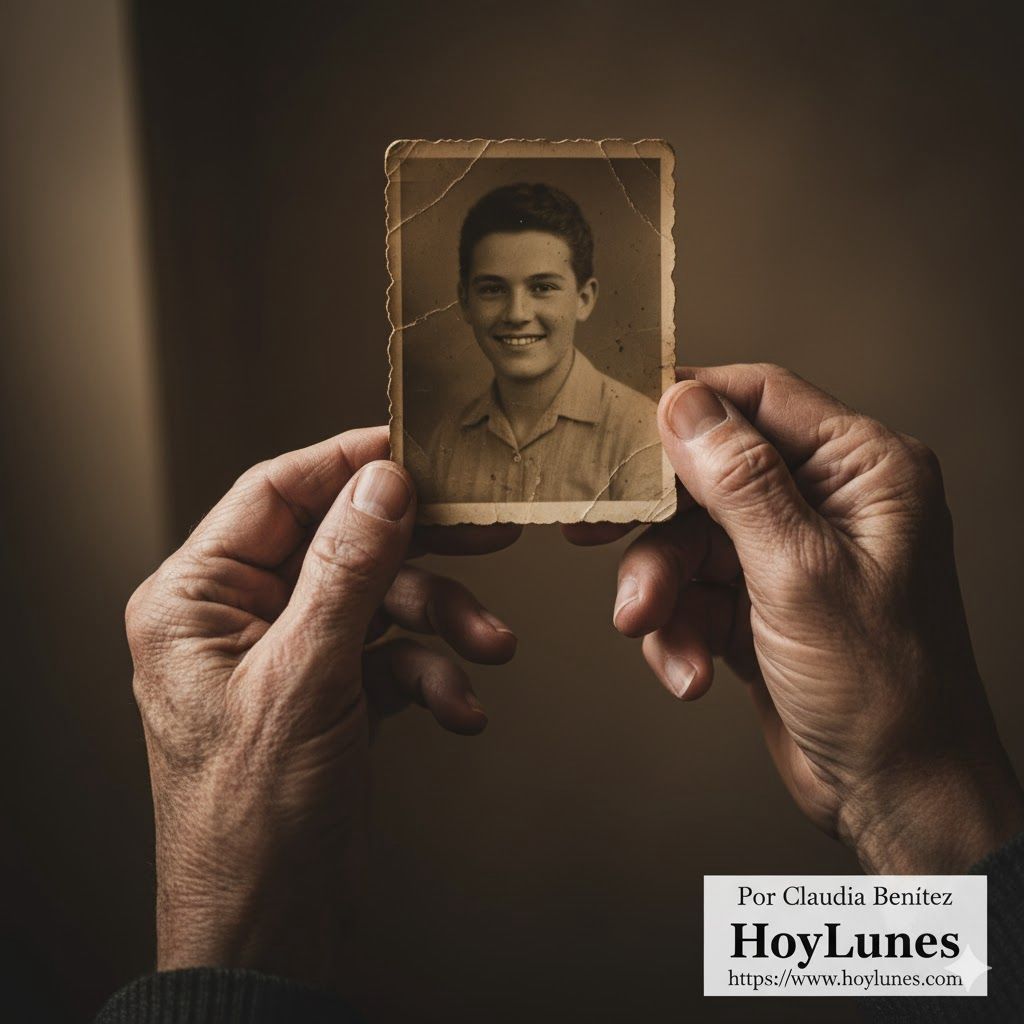

HoyLunes – Estamos sumergidos en nuestro presente lleno de recuerdos, de conmemoraciones, cada año participamos en ceremonias colectivas o individuales para rendir homenaje a nuestros desaparecidos. Guardamos silencio, encendemos velas, depositamos flores ante monumentos y altares, pronunciamos nombres con la esperanza que el tiempo no los borre.

Esos gestos, aparentemente sencillos, encierran un profundo sentido: recordar para tratar de no repetir los mismos errores.

Conmemorar la memoria no es solo un acto simbólico, sino una afirmación ética de nuestra humanidad.

El dolor se diluye entre las noticias, los conflictos se continuan a pesar de los avances científicos y sociales. Y seguimos resistiendo manteniendo viva la memoria, honrando las víctimas y reconociendo el valor de la verdad.

Las guerras no terminan con los tratados de paz, sus consecuencias se extienden por generaciones, en los cuerpos de quienes sobrevivieron, en las ausencias que dejan, en los silencios familiares y en los territorios marcados por la pérdida.

La memoria colectiva cumple aquí una función esencial, la de evitar que el horror se normalice, recordando que “sucedió, por tanto puede volver a suceder”. Rememorar no significa revivir el dolor, sino aprender de él.

En noviembre se concentran los finales de muchos horrores, en Europa, el 11 de noviembre marca el Día del Armisticio, que conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial. En América Latina, varios países recuerdan las guerras de independencia, pero también a las víctimas de conflictos internos o dictaduras a través de días de la memoria o museos de la verdad. En Asia, África y Medio Oriente, las ceremonias adquieren matices propios, aunque comparten un mismo mensaje: la guerra deja cicatrices que no deben olvidarse.

A ello se suman las desapariciones trágicas, los atentados que han marcado nuestra vida, las madres que siguen buscando a sus hijos, los jóvenes que estudian historia para entender su presente y los artistas que transforman el dolor en creación. Cada acto de memoria, por pequeño que sea, contribuye a construir una conciencia colectiva de paz.

Conmemorar no es un gesto del pasado: es una responsabilidad del presente.

Hoy, cuando el mundo vuelve a enfrentarse a conflictos armados, desplazamientos forzados y discursos de odio, la memoria de las guerras pasadas adquiere un valor renovado.

Nos recuerda lo que está en juego cuando se pierde la empatía, cuando la vida humana deja de tener valor, cuando la violencia se justifica en nombre de la identidad o del poder.

Recordar las guerras no significa glorificarlas. Significa mirarlas de frente, con sus consecuencias, sus errores y sus lecciones. Solo así podemos aspirar a una convivencia basada en el respeto y la dignidad.

La memoria no es nostalgia: es conciencia

Conmemorar la memoria de las guerras es reconocer que la paz no se hereda: se construye y se cultiva día a día. Cada acto de memoria, sea una flor, una palabra o un silencio, es una forma de decir que las vidas perdidas importan, que la historia no puede repetirse, que el sufrimiento humano merece ser escuchado.

Pasamos del dolor a la alegría de un segundo a otro y, para calmar el cuerpo atormentado, nos preparamos para el festejo. Recordar no nos encadena al pasado, nos abre los ojos al futuro.

Y en ese futuro, la memoria es la semilla más fértil de la paz.

#hoylunes, #claudia_benitez