Así es Gonzalo Franco Blanco: un narrador de películas y de memorias, de ficciones y de realidades. Al escucharlo hablar —con esa serenidad que da haber vivido entre libros, archivos, huelgas, películas y pasajes olvidados de la historia— uno entiende que la crítica, como la vida, también es un acto de memoria.

Por Ehab Soltan

Hoylunes – Hay quienes nacen en una cuna, y hay quienes nacen en una butaca de cine. Gonzalo Franco Blanco, como él mismo ha dicho alguna vez, nació en un cine: el Omy de Medina de Rioseco, donde cada domingo sus padres le regalaban entradas a mundos posibles. Aquellos primeros encuentros con la pantalla marcaron el inicio de una relación profunda con el séptimo arte, pero también con las palabras, la historia y la memoria.

Licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá y con un posgrado en Igualdad de Género por la Universidad de Valladolid, Gonzalo ha sabido entrelazar saberes y causas a lo largo de su vida. Durante más de dos décadas fue activista sindical (1998–2021) y participó activamente en el desarrollo del Diálogo Social en la provincia de Valladolid entre 2017 y 2021. Siempre comprometido con el tejido social y la búsqueda de justicia, esa inquietud por entender y transformar el mundo también lo condujo a otro territorio: la literatura.

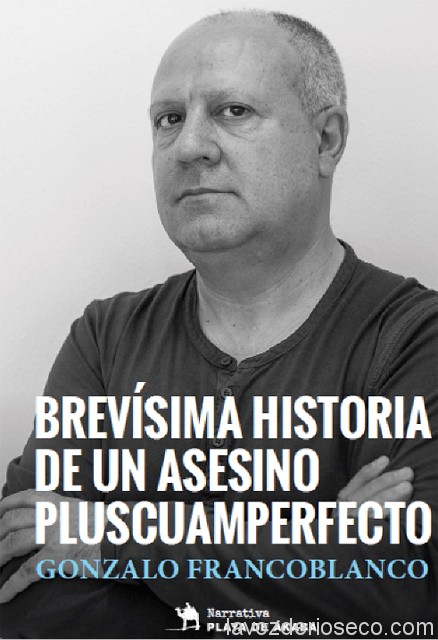

En 2017 publicó su primer libro de relatos, «Brevísima historia de un asesino pluscuamperfecto», editado por Ákaba, y desde entonces ha dejado su huella en antologías, fanzines como «Malos Passos» o en espacios digitales como el blog «Universo Bolsilibros». Pero si hay un terreno donde su voz resuena con fuerza, es en el de la «Memoria Histórica»: fue coautor de «Los trece de Villanueva, 13 de agosto de 1936», una monografía familiar que escarba en heridas y verdades necesarias. Forma parte del Equipo de Investigación de Memoria Democrática de la Fundación Jesús Pereda de CCOO en Castilla y León, y su último aporte en esta línea ha sido en el libro colectivo «La dictadura franquista. Estudios temáticos y perspectiva multidisciplinarios», publicado por la editorial TREA en 2024.

Pero volvamos a la sala oscura, a ese lugar donde todo empezó. Como crítico cinematográfico, Gonzalo ha colaborado con el diario digital «La Voz de Rioseco», escribe habitualmente en la revista «Atticus» —impresa y digital— y comparte su mirada aguda y sensible en el blog «El Pasadizo de Cine de Género». También ha participado en publicaciones especializadas como «Berlanga» (2021) y «Premios Goya 2024», editadas por Atticus. Amante del buen cine, ha formado parte de espacios como el Cineclub Casablanca y ha colaborado con La Casa de Zorrilla en Valladolid, presentando ciclos de cine al aire libre, como el dedicado a George Simenon en 2023, cuya conferencia «Simenon y el cine» fue publicada en el número trece de la revista «Atticus» (2025).

A todo esto se suma su papel como jurado en festivales como CINHOMO (edición 2021, en la sección de ficción) o el Festival de Cortometrajes La Fila, donde además integra desde hace una década el comité de selección de cortos.

Gonzalo Franco Blanco no es solo un historiador que escribe, ni un crítico que observa desde la butaca: es un narrador de lo que somos, ya sea desde la memoria silenciada de una familia, desde una secuencia en blanco y negro o desde un texto breve que deja huella. En este diálogo, sin preguntas interpuestas, dejamos que sea su propia voz la que nos guíe. Como si estuviéramos en una sala a oscuras, esperando que comience la película.

Hay cosas que no se eligen, simplemente suceden. El cine, por ejemplo. Gonzalo no recuerda el momento exacto en que se enamoró de la pantalla, porque ese amor nació con él. Era apenas un niño de menos de cinco años cuando sus padres lo llevaban cada domingo al cine Omy de Medina de Rioseco, a disfrutar de la denominada “sesión continua”. Aquella rutina familiar se convirtió en una semilla que no dejaría de crecer. Años más tarde, evocaría esos días en un artículo titulado «Yo nací en un cine», publicado en «La Voz de Rioseco», donde hablaba de ese primer nacimiento, el más secreto: el nacimiento a la imaginación.

Ver cine, querer hacerlo o acabar escribiendo sobre él… En su caso, lo segundo. Porque hay películas que no solo se ven, sino que lo ven a uno por dentro, lo despiertan. Y entonces ya no se puede volver atrás.

Una de esas películas fue «El séptimo sello» de Ingmar Bergman, vista en televisión cuando tenía apenas catorce años. No era adulto, pero aquella historia fue como un aldabonazo: lo interrogó, sin previo aviso, sobre lo que podía ser la madurez, sobre qué hacía que una película fuera buena o mala, y —sobre todo— sobre si el cine podía ser algo más que un grato entretenimiento. ¿Podía ser una forma de la cultura? Por aquel entonces el cine no se enseñaba en las escuelas, pero esa obra fue, sin duda, una de sus primeras lecciones profundas.

Desde aquellos inicios como espectador, donde el gusto era puramente intuitivo, su percepción del cine fue evolucionando. Con el tiempo, las conversaciones con amigos cinéfilos, las lecturas, y la exposición constante al cine —contemporáneo y clásico— pulieron esa intuición. Mucho cine clásico, sí. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Hoy en día, lamenta que la historia del cine esté tan descuidada, porque es allí donde se encuentra el corazón de lo que somos como espectadores.

Como crítico, ha vivido el fin de una era: el del cine como arte popular que se veía en salas llenas. Aquel rito colectivo ha mutado. La evolución del medio ha traído nuevas formas de exhibición, modelos distintos de producción. Y aunque el abaratamiento de los costes, gracias a lo digital, ha propiciado una explosión creativa —con temáticas variadas y sorprendentes— no todas las obras logran llegar al espectador. Las plataformas se han convertido en el nuevo canal dominante, con todo lo que eso implica.

A la hora de elegir qué películas analizar, tanto en «La Voz de Rioseco» como en la revista «Atticus», suele guiarse por una libertad compartida con el director del medio. Se inclina por aquellas películas que despiertan su interés, ya sea de forma previa o posterior al visionado. Si un film le gusta, el deseo de reflexionar sobre él surge de inmediato. Convertir esa reflexión en palabras, que sean claras y legibles para el lector, se vuelve entonces un desafío. Y no cualquiera: uno que acepta con gusto.

Recuerda perfectamente cuál fue su primera crítica. Fue sobre la película «Ondina», en su etapa en «Atticus». Aunque, como ya mencionó antes, en «La Voz de Rioseco» también dejó su primera huella crítica. En cuanto a cómo ha cambiado su estilo desde entonces, prefiere no autodefinirse con demasiada certeza. Es un proceso, dice. Cree que toda película —como todo libro— tiene un nervio íntimo, un punto de inflexión, una idea primigenia desde la que el autor ha ido tejiendo su obra. Su tarea es encontrarlo. Y aunque es, en general, un proceso intuitivo, intenta expresarlo con claridad en sus críticas.

En lo formal, cuida ciertos principios. Ser conciso. Señalar lo relevante sin subrayar. Evitar los adjetivos innecesarios. No desvelar el argumento. Aportar una valoración personal, sí, pero siempre subjetiva y argumentada. Introducir referentes, tanto cinematográficos como ajenos al cine, pero sin abusar. Y, por supuesto, hallar un buen inicio y un buen final. Porque la crítica, como el buen cine, también es ritmo y estructura.

Sobre su enfoque al escribir, tiene claro que debe existir una combinación de lo técnico, lo emocional y lo narrativo. La parte técnica debe ser menor y estar bien acotada. Lo emocional, más que ser narrado, debe surgir del propio texto. Hay que evitar hablar demasiado de las emociones propias como crítico, o al menos ponderarlo con mucho cuidado. Lo narrativo, por su parte, es esencial, porque la crítica es también un género literario, al igual que la poesía o la novela.

Así es Gonzalo Franco Blanco: un narrador de películas y de memorias, de ficciones y de realidades. Al escucharlo hablar —con esa serenidad que da haber vivido entre libros, archivos, huelgas, películas y pasajes olvidados de la historia— uno entiende que la crítica, como la vida, también es un acto de memoria.

La objetividad, como es cita conocida, es propia de los objetos. De los sujetos —nosotros— es propia la subjetividad. Una subjetividad que, en la labor de la crítica, tiene que estar bien argumentada. No vale decir “esto me ha emocionado” sin explicarlo o razonarlo. No cree que ese recurso de “me ha gustado o no me ha gustado” defina a un crítico. Cuando un crítico se hace famoso por cargarse películas, está muerto como crítico: se ha convertido en un influyente.

La influencia, por cierto, no es un tema menor. La crítica de los grandes medios posiblemente influya. Con doce o trece estrenos semanales en las grandes ciudades, el espectador tiene que seleccionar lo que ve y lo que no ve en las salas, lo que deja para otra ocasión —plataformas— y hasta lo que no va a ver como resultado de las lecturas de esas críticas. En la crítica en medios más modestos, sirve para “animar” a los lectores a que vean las películas reseñadas, que podían haberles pasado desapercibidas. Y sirve.

Hay una práctica habitual entre quienes deben escribir sobre todas las películas que se estrenan —por ser profesionales—: saben que no pueden cargarse una película que no les haya gustado. Así que la crítica se vuelve ambigua, y los mensajes no positivos se hacen crípticos, casi para iniciados.

Respecto a las reacciones del público, las maneja con distanciamiento. Y en cuanto a la industria, no tiene experiencia propia.

A lo largo de la última década, Gonzalo ha sido testigo de varios cambios relevantes en la industria cinematográfica. La muerte de un cine popular apto para adultos. La “marvelización” del cine popular con un tipo de películas para un público tratado como no adulto, que busca un entretenimiento de videojuego. La desaparición de muchas salas de cine en pueblos y ciudades. La falta de relevo generacional: los que siguen yendo al cine forman parte de generaciones en extinción. En las salas no hay jóvenes. También el nacimiento de un tipo de cine de autor hecho para la ronda de los festivales, que se exhibirá con suerte en una sala de cine y que finalizará su carrera con su pase (con suerte) en una televisión pública o su inclusión en una plataforma. La irrupción de las plataformas, tanto como productoras muy potentes, como una nueva forma masiva de ver cine y series en casa y a la carta. Nuevos formatos de visionado como las pantallas de los móviles. La irrupción de un nuevo género, no se sabe si cinematográfico o narrativo (como dice Gonzalo Suárez), como son las series: una nueva forma de rodar y de ver “cine”.

En cuanto al impacto de las plataformas de streaming, afirma que en la forma en que se ve cine, desde luego. La palabra “consumir” cine ya es una declaración de valor: el cine como una mercancía más de consumo y de ahí, por poner un ejemplo extremo, los maratones para ver series con muchas temporadas. La parte positiva es la posibilidad desde hace unos años de ver cine a la carta, lo que ha resultado fundamental para acceder a cineastas y a cinematografías pocos conocidas o poco presentes en las carteleras.

En la conversación surge también una distinción fundamental para cualquier cinéfilo: ¿cómo se diferencia el cine independiente del comercial en términos de valor artístico y narrativo? Gonzalo lo tiene claro. En el cine independiente hallamos la voz del autor o autores de la película. Una voz que, por los temas tratados, suele ser una exposición personal de las cuestiones que interesan, inquietan, a ese autor. El fondo se suele acompañar por una forma también personal de narrarlo cinematográficamente. El cine comercial ha dado grandes obras, incluidas muchas obras maestras, pero su lenguaje, su forma expresiva, responde a otra motivación: entretener. El buen cine comercial forma parte de una etapa de la historia del cine que ya no existe.

Y ante la pregunta sobre si hay algún director o guionista actual que considere revolucionario para el cine, responde sin titubeos: es difícil ser revolucionario en este momento, tras las vanguardias, el mayo del 68, etc. Lo importante es que haya voces personales que nos sigan contando cosas para conocernos y conocer lo que sucede en la sociedad global, mundial. Y que sentimos el interés por seguir viendo sus películas.

Finalmente, sobre la inclusión y la diversidad en el cine actual, Gonzalo expresa su posición de manera contundente. Totalmente necesaria. Forma parte de la lucha más importante de este siglo que es el de la igualdad, en sus distintos aspectos: entre hombres y mujeres, en la diversidad cultural, sexual, etc., y en la igualdad de oportunidades, por supuesto.

En cuanto a los desafíos que enfrenta la adaptación cinematográfica de una obra literaria, Gonzalo subraya un punto clave: la lealtad a la obra, sin tener que ser completamente fiel a la misma. Esto tiene distintas consecuencias y daría lugar para un largo debate. El cineasta debe tener libertad para adaptar la obra.

En relación a si el cine puede igualar la profundidad de una novela o si son lenguajes distintos con propósitos diferentes, Gonzalo explica: son lenguajes diferentes que se acercan a las historias que quieren contar con sus recursos particulares. Mi recomendación es leer la novela o libro si se ha visto la película previamente. Y viceversa. En el caso de la novela, su propia extensión, la importante voz del narrador, en ocasiones, da una dimensión a lo contado que quizá el cine no alcance. Pero la fuerza de las imágenes (el cine es un arte sobre todo visual), los actores, la música, introducen en una película dimensiones suplementarias que no tiene una novela.

Sobre la mejor y la peor adaptación cinematográfica de un libro, Gonzalo menciona que la lista sería larga. Luego, ofrece una opinión arriesgada sobre una directora a la que respeta mucho, Paula Ortiz. Su adaptación de Al otro lado del río y entre los árboles (2022) mejora notablemente el libro homónimo de Hemingway, y su adaptación de La novia es una desafortunada traición en toda regla de Bodas de sangre de Lorca.

Finalmente, respecto a qué aconsejaría a los escritores que buscan adaptar sus obras literarias al cine, Gonzalo tiene una recomendación clara: que dejen hacer al director y a sus colaboradores.

Al abordar el consejo para quienes quieren dedicarse a la crítica de cine, Gonzalo señala que la crítica es un género literario, y no debe olvidarse. Expresa que la crítica debe reflejar al autor de la misma, quien, con el tiempo, puede llegar a tener una voz propia, reconocible. Además de cumplir con su función de transmitir lo que se ha visto en una película, la crítica debe despertar la curiosidad del lector para que vea la película, o, si ya la ha visto, ofrecerle un contraste con su experiencia personal. Gonzalo explica que, al escribir o al hablar con otros cinéfilos, es cuando realmente se descubren aspectos de una obra que antes pasaron desapercibidos.

En cuanto a la recomendación de una película que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida, Gonzalo elige «Cantando bajo la lluvia». La describe como un gozo, una alegría que levanta el ánimo, calificándola como una obra maestra.

Para concluir esta entrevista, Gonzalo Franco Blanco nos deja una visión profunda y clara sobre el cine, la crítica y su evolución. A través de sus respuestas, refleja su experiencia como crítico y cineasta, ofreciendo una perspectiva que combina el respeto por el arte cinematográfico con un análisis honesto y reflexivo. Su énfasis en la subjetividad argumentada, su preocupación por el estado actual de la industria y su pasión por las voces personales en el cine independiente, nos invitan a pensar más allá de las tendencias comerciales y a apreciar la autenticidad en la narración visual. Al mismo tiempo, nos recuerda la importancia de ver el cine como una experiencia compartida, una oportunidad para descubrir y redescubrir historias, emociones y perspectivas que enriquecen nuestra comprensión del mundo. En sus palabras, el cine no es solo entretenimiento, sino una forma de expresión cultural, un espacio donde cada voz, incluso la de la crítica, juega un papel vital en la construcción de significado.

#hoylunes, #gonzalo_franco_blanco,