Una madre, un desconocido y una sopera: la frontera invisible entre el miedo y la esperanza.

Por Nuria Ruiz Fdez.

HoyLunes – El muchacho se quedó parado en la entrada con los hombros encogidos, como si franquear esa puerta lo arrojara a un abismo desconocido.

—¿Usted es la madre de Lucía? —preguntó en voz baja desde el umbral de la puerta.

Margarita lo observó con recelo: aquel rostro exótico, joven, pero preocupado, no le inspiraba confianza inmediata. Aun así, su instinto de madre le dijo que debía escucharlo.

—Soy yo. ¿Quién eres?

—Me llamo Youssef. Soy amigo de su hija.

—¿Sabes dónde está? ¡Dime… —Alzó la voz en la inmensidad de la noche.

—¿Puedo pasar?

—Sí… pasa, vamos a la cocina, allí estaremos más cómodos. Pero… dime, ¿sabes algo? Por favor, cuéntame… ¿Le ha pasado algo?… ¿Por qué estás aquí?… —Las preguntas se atropellaban en su boca sin concierto.

Tomaron asiento alrededor de la mesa, la luna creciente se colaba por la ventana como otra invitada más, iluminando la estancia con su enorme presencia.

—No quiero asustarla, pero hace tres días que no sé nada de ella. Me dijeron en el pueblo que usted también la anda buscando. Había quedado con su hija por la noche para ir a la feria de La Línea. Ella debía reunirse conmigo allí… pero no llegó.

—Su voz se quebró—. La llamé al móvil hasta que dejó de emitir sonido, hablé con sus amigas, y nadie la había visto. Por eso estoy aquí.

El corazón de Margarita dio un vuelco y alargó una mano temblorosa para tocar la loza fría de la sopera, como si ella pudiera calmarla. Luego, sin decir ni una palabra más, cogió con un cazo el caldo que reposaba aún caliente en su interior, llenó un cuenco y se lo ofreció. Servirlo era como invocar a sus muertas, las que siempre habían encontrado en la cocina la forma de hablar de lo que dolía. El sonido de un grillo, escondido en alguna esquina de la casa, sonaba acompasado.

Margarita lo observó mientras sorbía la sopa con un respeto silencioso. El vapor le empañaba las pestañas. Cuando Youssef tomó el primer sorbo, sus ojos de caramelo se iluminaron, puros, limpios y desarmó la desconfianza de Margarita.

—¿De dónde eres? Hablas muy bien el castellano…

El muchacho sonrió, con timidez.

—Soy de Tánger, señora. Pero vivo en Algeciras desde los seis años. Mis padres cruzaron el Estrecho buscando trabajo y aquí he crecido.

Margarita arqueó una ceja, lo escudriñó como quien tantea la tierra antes de dar un paso.

—¿Y cómo conociste a mi hija?

Youssef bajó la vista al cuenco y removió el caldo con la cuchara.

—En el Instituto, coincidimos en clase, en el grado de auxiliar de clínica que estudiamos los dos.

Ella es… tiene esa forma tan… tan suya…de atraer la confianza que… me siento tan a gusto a su lado… Ella me hablaba de su pueblo en León, sus campos y su calles empedradas y yo le contaba historias de mi ciudad, de Tánger, de cómo el mar allí huele a especias, y así nos hicimos amigos. Muy amigos.

Un destello cruzó los ojos de Margarita, mezcla de sorpresa y ternura contenida.

—Lucía nunca me habló de ti.

—Lo sé —asintió Youssef—. Ella dice que usted tenía demasiados problemas encima, que no la comprende, que este pueblo la asfixiaba. Pero créame, señora: yo solo quiero encontrarla.

La sopera, quieta en la mesa, parecía escuchar.

—No entiendo nada —murmuró ella, mientras él bebía—. Lucía dejó una carta, pero… no parece escrita por su mano. —La sacó del bolsillo y se la enseñó.

—Cierto. —Youssef la tocó como si a través de sus dedos pudiera encontrar respuestas— Su letra es grande y redonda, lo sé porque a veces componemos canciones y las escribe en una libreta de tapa dura, de color verde, con sus iniciales a rotulador, ¿se la ha llevado? Ella nunca la dejaría, si se la ha dejado, entonces… ella no se ha ido por su propia voluntad, eso se lo puedo asegurar afirmó el joven—. Tenemos que encontrarla.

—Miré en su dormitorio, todo está intacto, esa libreta que dices está en su escritorio junto a su móvil. Cuando volví de buscarla, el móvil ya estaba apagado, sin batería, y no tengo su clave para entrar. Solo falta alguna ropa y su carnet de identidad, pero no se llevó dinero ni la libreta. Y este pañuelo rojo lo encontré enterrado en la arena, como si alguien lo hubiera pisado con fuerza.

—Se lo enseñó un momento y lo volvió a guardar, como con miedo a que se lo quitara.

—¿Ha ido a la policía?

—Sí, a la mañana de su desaparición, en comisaría, un agente tomó nota de todo con desgana, como si solo cumpliera un trámite más entre tantos. Me dijo que seguramente estaría con algún amigo, “la feria es mucha feria”, me dijo moviendo el bolígrafo sin mirarme demasiado. Después un compañero de él me comentó que activarían el protocolo de búsqueda, pero no confío, Youssef. Nadie me ha llamado aún.

—Tiene que volver, ya han pasado tres días, lo mismo tienen alguna pista. Yo la acompaño si quiere.

—Tienes razón, mañana volveré —dijo, con decisión—. Tengo que saber si han averiguado algo.

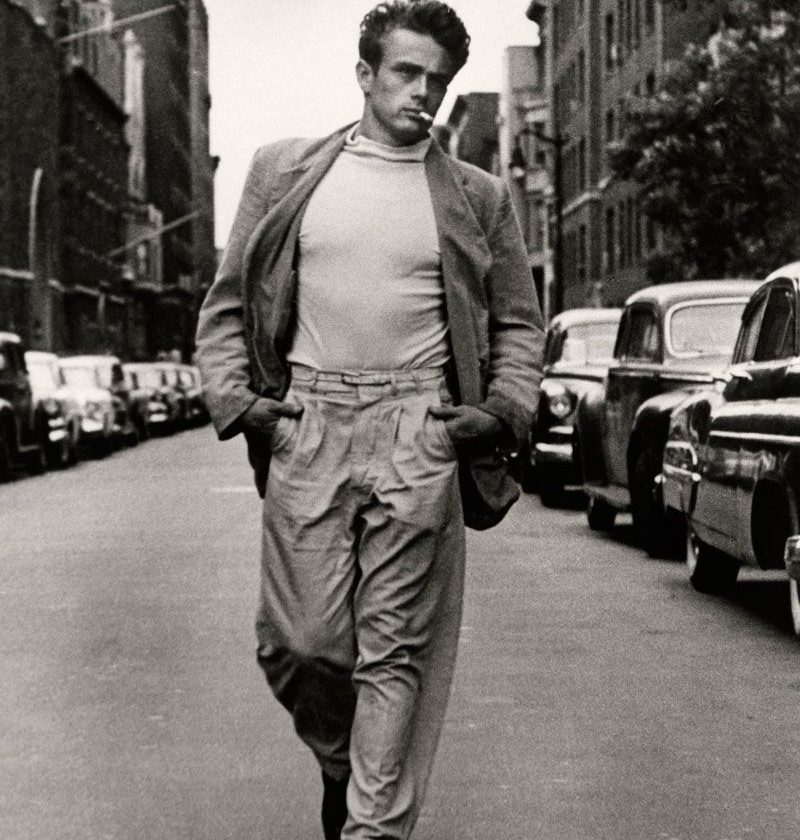

Así lo hicieron. Youssef quedó en recogerla al día siguiente, antes de las diez. Aquella mañana, la esperaba en la puerta, inquieto, con las manos hundidas en los bolsillos.

Metió el coche en los aparcamientos de la avenida España. Salieron de allí en silencio, con impaciencia. Cuando vieron la comisaría, se detuvo en seco. Ella quiso adelantarse; él la sujetó por el brazo.

—Entre usted —dijo, bajando la voz—. Es mejor que pase sola.

—¿Pero por qué? —Margarita lo miró con sorpresa, casi ofendida.

Él sostuvo la mirada apenas un instante y luego la apartó. —Porque a veces mi nombre y mi piel bastan para que nazcan las dudas. Créame, lo sé.

Margarita lo escuchó sin comprender del todo. No conocía ese recelo, esa sospecha que se pegaba a la piel ajena. Nunca habría imaginado que el simple hecho de llamarse Youssef pudiera convertirse en una carga.

—No lo entiendo —musitó, casi en un reproche infantil.

Él no se movió; insistió con un gesto de la cabeza, firme, como quien ya ha aprendido esa lección demasiadas veces. Margarita dudó un instante, pero al final, decidió entrar sola, igual que la primera vez.

Lo dejó allí, en la acera de enfrente, consternado, y cruzó la puerta. El recibidor olía a café recalentado y a papeles húmedos. Tras un mostrador, el mismo agente mayor de la otra vez, la atendió.

—¿Está segura de que no se llevó el móvil? —preguntó él, sin hacerle mucho caso, ordenando papeles—. ¿Y la nota… está segura que no es de ella?

—Sí… —respondió ella sin darle opción a llevarle la contraria.

Fue entonces cuando una joven policía, con el uniforme recién planchado, apareció en la puerta del despacho:

—Señora Lafuente, justamente iba a llamarla esta tarde —dijo la agente—, tenemos una información que puede ser relevante: hay indicios de que su hija fue vista cruzando la frontera hacia Gibraltar en compañía de un hombre. Las cámaras de la frontera nos ha facilitado la imagen.

¿Reconoce a este hombre?

Le mostró una foto en blanco y negro, como una captura de pantalla. En ella aparecía su hija acompañada: el hombre, de perfil, llevaba el pelo rapado en los laterales, rubio casi blanquecino. En el hombro descubierto, bajo la camisa blanca, se adivinaba un tatuaje en sombra, una hilera de números difíciles de descifrar. La sujetaba del brazo, mientras Lucía parecía resistirse, echando el cuerpo hacia atrás, como si no quisiera seguirlo.

—No, no sé quién es, ¿han ido a buscarla? —preguntó en un hilo de voz.

—No podemos operar dentro de Gibraltar. —Enma, la joven policía, negó con un movimiento de cabeza—. La jurisdicción de la Policía Nacional y de la Guardia Civil termina en la frontera; dentro del Peñón corresponde actuar a la Royal Gibraltar Police. Lo que sí hacemos es compartir la información y coordinar. No la vamos a dejar sola en esto; ya hemos activado protocolos y abriremos cauces de comunicación con las autoridades de allí —le dijo poniendo una de sus manos en el hombro de Margarita.

En la calle, Youssef aguardaba, encendía un cigarrillo tras otro con manos que apenas se sostenían.

Cuando Margarita salió, él vino a su encuentro como si le fuera la vida en ello. Ella le contó, sin dramatismos, lo que había dicho la agente y cómo no terminaba de confiar en el trabajo policial. Él la escuchó con la mirada fija, y luego, pensativo, añadió:

—Tengo un amigo en Gibraltar. Si quiere, mañana vamos allí. Él puede ayudarnos.

Margarita apretó el pañuelo rojo de Lucía que llevaba en el bolsillo; sintió que, por primera vez desde que su hija se marchó, alguien, de verdad, estaba dispuesto a caminar con ella, hasta el final, para encontrarla.

—Sí, mañana cruzaremos la frontera —contestó.

Continuará…

#hoylunes, #nuria_ruiz_fdez,